八千代市のくらしのうつりかわり

●明治のはじめごろの八千代市には、25の村がありました。明治22年に、大和田村、睦(むつみ)村、阿蘇(あそ)村の3つにまとまりました。このころの八千代市は、ほとんどの家庭が農業(のうぎょう)にたずさわっていました。

子どものくらし

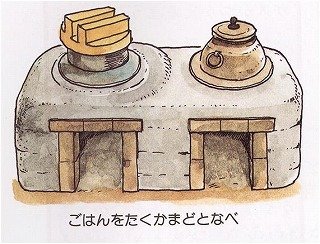

子どもたちは学校にかよいながら、家の仕事を手伝っていました。朝はかまどに火をつけ、夕方には風呂(ふろ)をたきつけました。田植えや稲刈り(いねかり)などのいそがしいときには、学校を休んで田んぼではたらく小学生もたくさんいました。

子どもたちは学校にかよいながら、家の仕事を手伝っていました。朝はかまどに火をつけ、夕方には風呂(ふろ)をたきつけました。田植えや稲刈り(いねかり)などのいそがしいときには、学校を休んで田んぼではたらく小学生もたくさんいました。

朝食は、ごはんとみそしるに、おつけものでした。そのころは、歯みがきはありませんので、食後にお湯をのむだけ。男の子の頭は丸ぼうずで、それも自分の家でやるものですからトラがりの男の子ばかりでした。

朝食は、ごはんとみそしるに、おつけものでした。そのころは、歯みがきはありませんので、食後にお湯をのむだけ。男の子の頭は丸ぼうずで、それも自分の家でやるものですからトラがりの男の子ばかりでした。

学校生活

明治のはじめころ、小学校は、米本(よなもと:今の阿蘇)・出戸(でと:今の大和田)・東(あずま)・塙(はなわ)・佐山(さやま:今の睦)・村上(むらかみ)・下高野(しもこうや)小学校の7校でした。その後、校名をかえたり、いくつかの学校がいっしょになったりしながら、明治40年ごろには、阿蘇(あそ)・大和田・睦(むつみ)・村上の4校になりました。

明治のはじめころ、小学校は、米本(よなもと:今の阿蘇)・出戸(でと:今の大和田)・東(あずま)・塙(はなわ)・佐山(さやま:今の睦)・村上(むらかみ)・下高野(しもこうや)小学校の7校でした。その後、校名をかえたり、いくつかの学校がいっしょになったりしながら、明治40年ごろには、阿蘇(あそ)・大和田・睦(むつみ)・村上の4校になりました。

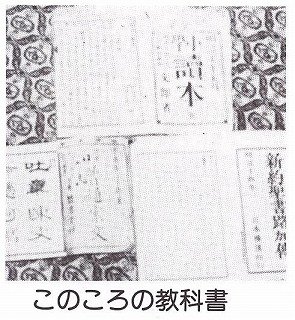

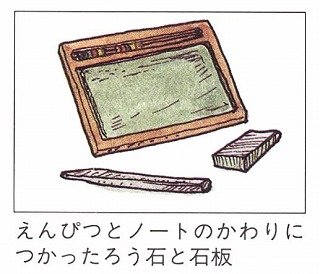

教科書は、読本(とくほん)・書き方手本・修身(しゅうしん)の3冊(さつ)だけで、これをふろしきにつつんで、かたからななめにせおいます。

教科書は、読本(とくほん)・書き方手本・修身(しゅうしん)の3冊(さつ)だけで、これをふろしきにつつんで、かたからななめにせおいます。

着るものは、ほとんどの子が母の手作りのきものにおびをしめ、下駄(げた)ばきで登校していました。

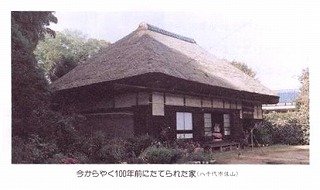

家のようす

このころは、土間でよく仕事をしました。米をとった後のワラを使って縄(なわ)をなう仕事は、夜や天気が悪くて外で仕事ができない時に、土間でやっていました。電気やガスがなかったので、ごはんは台所の土間に、かまどでまきをもやしてたいていました。

また、馬や牛を、物を運ぶのに使っていました。農作業も、牛や馬に「すき」をひかせて田をたがやしていました。肥料(ひりょう)も牛や馬のフンとワラで作りました。

●昭和29年には、大和田、睦、阿蘇の3つの町村がいっしょになり、八千代町になりました。昭和20年代の日本は、大きな戦争に負けた後で、大変まずしく、食べ物や着るものが不足していました。

学校生活

このころの小学生は、つぎはぎだらけの洋服の上に羽織(はおり)を着て、下駄(げた)や足袋(たび)をはいて学校に通っていました。背中にしょったふろしきには、弁当箱や今の新聞と同じような紙でできた教科書などが入っていました。お昼には、アワやヒエのまじったごはんや、ふかしいもを食べていました。

このころの小学生は、つぎはぎだらけの洋服の上に羽織(はおり)を着て、下駄(げた)や足袋(たび)をはいて学校に通っていました。背中にしょったふろしきには、弁当箱や今の新聞と同じような紙でできた教科書などが入っていました。お昼には、アワやヒエのまじったごはんや、ふかしいもを食べていました。

勉強は、本を読むこと、そろばんで計算すること、そして、体をきたえることが中心でした。国語の勉強では、はじめにカタカナを習い、それからひらがなをおぼえました。そろばんもいっしょうけんめい練習しました。戦争が終わってからしばらくは2部授業で、午前中、または午後学校に行き、あとは家の畑仕事を手伝いました。

家のようす

電気やガスが使えるようになっていたので台所でごはんをたいていました。それに、縄(なわ)は家の外に作業をする小屋があって、そこで機械(きかい)でないました。田をたがやすのも牛や馬を使う家はなく、「耕運機(こううんき)」という機械を使いました。