八千代市の交通のうつりかわり

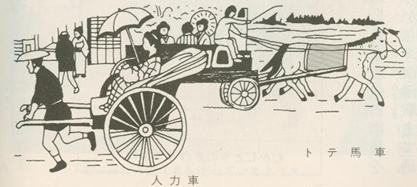

今から130年くらい前-人力車(じんりきしゃ)が走っていたころ-

そのころ、成田街道(なりたかいどう)は、成田山におまいりする人びとでにぎわっていました。大和田は、宿場(しゅくば)といって、旅人たちのための宿屋や、馬や「かご」のせわをするところでにぎやかでした。

明治のはじめごろ、人力車や馬車が発明されました。八千代市でも、新川にかかっていた大和橋(やまとばし)のそばの茶店(ちゃみせ)に、十数台の人力車が、お客を待っていました。

また、下市場(しもいちば)・萱田町・大和田などには、人を乗せる馬車屋が7、8けんありました。

しかし、明治28年、総武鉄道(東京・千葉・佐倉間)や成田鉄道(佐倉・成田間)がとおるようになると、成田街道の人のいききは急にへりました。人力車、馬車、宿屋の客も少なくなり、この仕事をやめていく人が多くなりました。

このころの八千代市の人びとは、台地で「養蚕(ようさん)」、低地で「米作り」をしていました。

「養蚕」は、「蚕(かいこ)」を育てて「繭(まゆ)」をとる仕事で、台地にたくさんのくわ畑がありました。明治20年ごろ、大和田ではじまり、明治のおわりには大和田・睦(むつみ)村のほとんどの農家が、養蚕をするようになりました。

低地の米作りは、雨水にたよる天水田(てんすいでん)と谷間の谷津田(やつだ)で行われました。印旛沼があふれて、よく水害にあうため、沼や川の水を使えなかったからです。

今から90年くらい前-乗合馬車(のりあいばしゃ)が走っていたころ-

大正時代になると、人力車、馬車にかわって、乗合馬車が成田街道を走るようになりました。トテ馬車とよばれ、萱田町(かやだまち)から津田沼駅まで通っていました。津田沼から新木戸(にいきど)までが25銭(せん)で、津田沼から両国(東京)までの汽車賃(きしゃちん)と同じでした。

また、このころ自転車を持つ人がふえて、下市場(しもいちば)に自転車屋が1けんできました。子どもたちは、ここの自転車を1時間2銭でかりて乗る練習をしたそうです。

農家の人びとは、米作りや養蚕のほかに、梨作り(なしづくり)もはじめました。

阿蘇(あそ)村で、宮崎淏(きよし)・宮崎規矩治(きくじ)さんが、松戸から梨の作り方を取り入れたのがはじまりです。

養蚕が、ますますさかんになり、大和田小学校の西がわに、繭市場がつくられました。

買い物は村の店や行商人から買うほか、祭りや縁日(えんにち)に出る露店(ろてん)からも買いました。

このころ、特に有名だったのは、萱田市といわれた飯綱神社(いいづなじんじゃ)の市です。

1年に16回もひらかれ、多いときには、200けんもの出店がならんだそうです。

今から80年くらい前-電車が通ったころ-

電車が通る1年ぐらい前から津田沼・大和田新田の間を、トラックが荷物を運んでいききするようになりました。

電車が通る1年ぐらい前から津田沼・大和田新田の間を、トラックが荷物を運んでいききするようになりました。

京成電車(けいせいでんしゃ)が八千代市を通るようになったのは、大正15年12月です。駅は大和田駅だけでした。

電車のざせきは48人分・つりかわ44人分で、押上(おしあげ)・成田間が片道(かたみち)86銭でした。

その後まもなく、乗合自動車(バス)も津田沼と新木戸の間を通うようになり、トテ馬車はなくなりました。

大和田駅から成田街道に通じる道路は、はばが3メートルもないせまい道でした。両がわは、くわ畑・きりの木・草やぶなどで、雨がふるとどろ道になり、荷馬車のわがもぐってこまることがあったそうです。

大和田駅から成田街道に通じる道路は、はばが3メートルもないせまい道でした。両がわは、くわ畑・きりの木・草やぶなどで、雨がふるとどろ道になり、荷馬車のわがもぐってこまることがあったそうです。

昭和3年ごろの駅前は、食堂・かし屋・だんごやせんべいをやいて売る店の3げんしかありませんでした。

その後、駅前からハイヤーにも乗れるようになりました。

市内でさいしょに道路が舗装(ほそう)になったのは、成田街道で、昭和12年のことだったということです。

そのころから乳牛(にゅうぎゅう)をかう農家もだんだんとふえてきました。

また、大和田新田を中心に、今までさかんだった養蚕も、野菜作りにかわっていきました。さつまいもからでんぷんをとる工場も作られました。

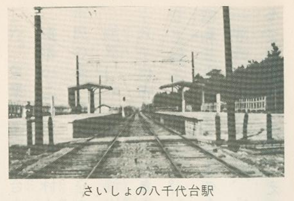

今から50年くらい前-住宅がふえたころ-

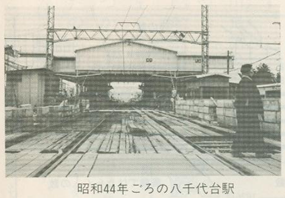

昭和31年、松林やすすきの原だった高津新田(たかつしんでん)に八千代台駅ができました。八千代台のまちは、駅を中心にして道路が四方につくられ、住宅(じゅうたく)がふえてきました。

人口がふえると、店もふえ、水道・電気・ガスのしせつもととのいました。

また、八千代(大和田新田)・上高野(かみこうや)・吉橋(よしはし)に大きな工業団地もつくられました。

国道16号線もかんせいし、交通がべんりになりました。

国道16号線もかんせいし、交通がべんりになりました。

住宅団地も八千代台だけでなく、勝田台・米本(よなもと)・高津・村上(むらかみ)にもできました。

住宅、工場、店がふえてくると、農業をする人の数はだんだんへり、つとめにでるようになる人がおおくなってきました。